Lorsque le peuple entre en scène en juin 1848, ce n’est pas pour jouer le rôle qu’avaient écrit pour lui les écrivains romantiques (qui sont alors, pour peu de temps encore, à la tête de la République). Après 1848, les pauvres ne sont plus – excepté pour Hugo, Sand et quelques autres – ce qu’ils étaient jusqu’alors pour les romantiques : le ferment principal d’une société plus juste et plus humaine.

« J’ai entendu dire aux pauvres : travaillez ! Je n’ai pas vu que cela leur donnât de l’ouvrage quand il n’y en a pas. Plus la propriété est divisée autour de nous, c’est-à-dire plus il y a de gens un peu aisés, plus ceux qui n’ont rien deviennent inutiles, et, on a beau dire, je vois bien que c’est toujours le plus grand nombre. […] Voilà donc où nous en sommes réduits ; c’est à demander ce que nous allons devenir, à des gens qui ne veulent pas nous répondre, et qui trouvent même insolent que nous osions leur faire cette question-là. »

(Lettre d’un paysan de la Vallée noire, publiée en octobre 1844 par L’Éclaireur de l’Indre, journal créé par Sand en 1843. Citée par Jean-Denys Phillipe dans Traits pour traits, Brinon-sur-Sauldre, Éditions Grandvaux, 2004)

« […] je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu’on peut détruire la misère. […] Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris que le vent de l’émeute soulevait naguère si aisément, il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des familles, des familles entières, vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n’ayant pour lits, n’ayant pour couvertures, j’ai presque dit pour vêtements, que des monceaux infects de chiffons en fermentation, ramassés dans la fange du coin des bornes, espèce de fumier des villes, où des créatures humaines s’enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l’hiver. »

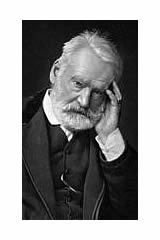

(Victor Hugo, discours sur la misère à l’Assemblée, 9 juillet 1849)

Sand et Hugo sont deux écrivains romantiques qui ont su recueillir et transcrire de façon étonnante la vie des très pauvres, en particulier, pour la première, dans les colonnes de L’Éclaireur de l’Indre dans les années 1840 et, pour le second, dans Les Misérables (1862), bien sûr, mais aussi dans son discours du 9 juillet 1849. Tous deux ont créé d’immortelles figures de pauvres dans la littérature : Cosette, Gavroche, Fadette… Les romans des années 1840 de George Sand sont imprégnés de l’idée que riches et pauvres peuvent, guidés par l’artiste, mêler leur vie et leur destin au sein de communautés fraternelles[[Nombreux seront après 1848 ceux qui, comme Baudelaire, reprocheront à Sand et aux romantiques d’avoir encouragé « l’insurrection gratuite » par leur sentimentalisme et leurs « paroles dorées ».]].

Sand et Hugo : des parcours politiques divergents.

Ils sont aussi deux écrivains aux parcours politiques divergents. Après une période active de militantisme socialiste jusqu’en 1848, Sand prend sa retraite politique sous le Second Empire. Une retraite forcée bien sûr par la censure impériale, mais aussi liée à la cassure profonde ressentie par l’écrivain en 1848.

Hugo, lui, passe peu à peu du royalisme au socialisme à partir des années 1848-1849.

Pour militer, Sand choisit le roman et, jusqu’en 1848, le journalisme. Hugo choisit le roman et la poésie, mais également, avant et après son exil anglo-normand, les mandats de député et de sénateur pour défendre les droits de l’homme et appeler à refuser la misère.

Il sera un des très rares écrivains du siècle à exprimer de la sympathie pour les révolutionnaires de la Commune de 1871, quitte à s’aliéner la plus grande partie de l’opinion publique et de ses confrères (y compris Sand, qui ne croit plus à la révolte sociale).

Un événement change donc radicalement la vie, l’œuvre et l’engagement social de Sand, Hugo et de beaucoup d’autres : l’échec de la révolution sociale de juin 1848.

Juin 1848 : la révolution sociale ne passe pas.

Le romantisme, né sur les cendres du Premier Empire, a fait sien le combat pour la révolution politique, c’est-à-dire pour l’obtention d’un régime parlementaire où chaque adulte, quelle que soit sa situation sociale, puisse s’exprimer par le bulletin de vote.

Le romantisme, né sur les cendres du Premier Empire, a fait sien le combat pour la révolution politique, c’est-à-dire pour l’obtention d’un régime parlementaire où chaque adulte, quelle que soit sa situation sociale, puisse s’exprimer par le bulletin de vote.

Après la révolution confisquée de 1830, c’est un poète romantique, Lamartine, qui proclame la Seconde République le 24 février 1848 et apaise le vent de révolution qui soufflait sur la capitale depuis deux jours. Louis-Philippe vient d’abdiquer, la monarchie de Juillet est morte. La révolution politique est gagnée… mais au détriment de la révolution sociale. Car Lamartine le dit bien : il veut la République pour éviter « la Fronde du peuple, la Fronde avec l’élément populaire, communiste, socialiste de plus ».

Les élections du 23 avril suivant amènent à l’Assemblée cinq cents républicains modérés (dont Lamartine, Tocqueville, Lamennais, Quinet), trois cents royalistes et seulement cent républicains de gauche (dont Barbès et Blanc, mais pas Blanqui ni Raspail). Le Paris populaire et ouvrier s’est fait balayer par la province traditionnelle et conservatrice (qui votera massivement en décembre 1848 pour «Poléon», futur Napoléon III).

Fort de cette légitimité gagnée au suffrage universel, le gouvernement de Lamartine (avec la complicité des députés dont Hugo, élu lors d’élections complémentaires le 4 juin) n’a plus qu’une hantise : éliminer les « rouges » qui continuent d’encourager l’agitation populaire.

Les deux seuls socialistes du gouvernement, Louis Blanc et l’ouvrier Albert, sont exclus le 10 mai de la nouvelle Commission exécutive. Le 20 juin, Hugo demande à la Chambre la suppression des Ateliers nationaux, destinés initialement à proposer du travail au peuple mais qui n’ont jamais eu, depuis leur création après la révolution de février, les moyens de leur ambition.

Cela jette comme en février les Parisiens dans les rues. La seconde révolution de 1848 se déroule entre le 23 et le 25 juin. Lamartine, Hugo et Tocqueville sont du côté de la « légitimité du suffrage universel », avec les soldats qui tirent sur le peuple. Qui, des insurgés ou du pouvoir, est du « vrai » côté de la République ? Cette question hantera bientôt Hugo, qui n’écrira sur juin 1848 que fugitivement dans ses Choses vues, et plus longuement, mais en aparté, dans Les Misérables.

La tentative de révolution sociale de juin est réprimée dans le sang. La journée de travail, qui était de dix heures à Paris et onze en province, repasse bientôt à douze. Quelques mois plus tard, Lamartine disparaît dans les oubliettes de la République.

La distance entre l’écrivain et le peuple…

Si le désarroi de Sand, de Hugo et des romantiques est aussi grand après 1848, c’est que le peuple, malgré tous les espoirs fondés en lui, semble avoir tourné lui-même le dos à la révolution sociale.

Ce peuple dont Sand écrivait en 1842[[Dans la Revue indépendante du 1er janvier 1842.]] qu’il est le seul à unir vie du cœur, vie du sentiment et intelligence. C’est aussi la conception de Jules Michelet jusqu’en 1848.

Mais ce mythe que le peuple et son avant-garde (les artistes issus du peuple), accompagnés par les écrivains romantiques, peuvent changer la vie et la société, s’éteint en juin 1848.

Échec du peuple, qui va jusqu’à voter Bonaparte en décembre 1848 et donner son aval au coup d’État du 2 décembre 1851 lors du plébiscite du 21 et 22 décembre suivants ?

Échec de l’écrivain romantique qui, une fois au pouvoir, n’a pu ni guider le peuple, ni changer la société ?

Impuissance des uns et des autres face à la violence de l’affrontement social et politique ?

Quoi qu’il en soit, juin 1848 révèle que la distance entre l’écrivain et le peuple est plus importante que les premiers ne l’avaient cru. Lorsque les pauvres sortent de leurs masures pour prendre la parole et monter des barricades, ils ne ressemblent pas à l’image qu’en avaient les poètes.

Et il apparaît que la plupart des romantiques, y compris les plus engagés en politique, n’ont jamais quitté réellement leur conscience de classe. On l’a vu pour Lamartine. Leconte de Lisle, bientôt chef de file des poètes parnassiens, en est un autre bon exemple. Il écrit le 30 avril 1848 à un ami : « Que l’humanité est une sale et dégoûtante engeance ! Que le peuple est stupide ! C’est une éternelle race d’esclaves qui ne peut vivre sans bât et sans joug. Aussi ne sera-ce pas pour lui que nous combattrons encore, mais pour notre idéal [républicain] sacré ». Leconte de Lisle n’est pourtant pas un noble comme les autres. Il a partagé les aspirations des révolutionnaires de février 1848, s’est investi dans les clubs républicains et a lancé une campagne de pétitions pour l’abolition de l’esclavage. Mais il se trouve désemparé quand, envoyé en Bretagne comme délégué du gouvernement pour la propagande révolutionnaire, il est mal reçu par la population.

Après 1848, la plus grande partie des écrivains pensent que défendre la République signifie la protéger non pas des royalistes ou des bonapartistes, mais du peuple.

Sand rentre en elle son militantisme.

Sand pourtant, va d’une certaine façon rester longtemps fidèle à ses convictions des années 1840.

Sand pourtant, va d’une certaine façon rester longtemps fidèle à ses convictions des années 1840.

« Relisez donc deux ou trois pages de Jacques et de Mauprat, dans tous mes livres, jusque dans les plus innocents […], vous y verrez une opposition continuelle contre vos bourgeois, vos hommes réfléchis, vos gouvernements, votre inégalité sociale, et une sympathie constante pour les hommes du peuple […]. Si je me rappelais tout ce que j’ai écrit là-dessus, vous ne trouveriez pas un de mes volumes où l’inégalité et le privilège (et l’argent est le premier de tous les privilèges) ne soient attaqués », écrivait-elle à son éditeur Buloz, le 15 septembre 1841. Elle était au début de sa « veine socialiste » qui, jusqu’à 1848, allait donner naissance à des romans comme Le Compagnon du Tour de France (1840), Horace (1841), La Comtesse de Rudolstadt (1843), Jeanne (1844), Le Meunier d’Angibault (1845) ou Le Péché de Monsieur Antoine (1847). L’avocat Michel de Bourges et Pierre Leroux l’avaient initiée au socialisme à la fin des années 1830, Leroux s’installant en 1843 comme imprimeur à Boussac, non loin de Nohant, et y créant une communauté socialiste. Il y imprimait aussi L’Éclaireur de l’Indre, créé par Sand cette même année. Elle s’était forgé peu à peu une doctrine sociale, chrétienne et utopique qui prônait la création de communautés fraternelles pour dépasser les antagonismes de classes. Sa fréquentation de socialistes l’avait mise bien au fait de la situation de la classe ouvrière.

Après février 1848, elle accourt à Paris et s’engage corps et âme dans la révolution. Elle rédige jusqu’au 29 avril, sans les signer, des articles pour le Bulletin de la République, où elle tente de convaincre les campagnes de payer l’impôt républicain et de voter pour la République aux élections du 23 avril.

Traumatisée, déçue et résignée après le résultat de ces dernières et la répression de juin, elle se retire à Nohant et reprend la rédaction de sa magnifique autobiographie, Histoire de ma vie. Comme Hugo, Sand ne s’épanchera sur 1848 ni dans ses mémoires, ni ailleurs dans son œuvre. Elle pense maintenant que seules la patience, la sagesse et la raison permettront d’évoluer vers la république sociale, et écrit le 22 décembre 1848 dans le journal La Réforme : « Le peuple n’est pas politique. […] Mais un peu de patience. Dans peu de temps, le peuple sera socialiste et politique, et il faudra bien que la république soit à son tour l’un et l’autre ». Le ton de la préface de La Petite Fadette est identique : George Sand a abandonné le projet de la révolution sociale.

L’écrivain retourne à son champ et à son œuvre. George Sand écrit fin 1851, dans la seconde préface de La Petite Fadette (publiée la première fois fin 1848) : « Dans le temps où le mal vient de ce que les hommes se méconnaissent et se détestent, la mission de l’artiste est de célébrer la douceur, la confiance, l’amitié, et de rappeler ainsi aux hommes endurcis ou découragés, que les mœurs pures, les sentiments tendres et l’équité primitive, sont ou peuvent être encore de ce monde. Les allusions directes aux malheurs présents, l’appel aux passions qui fermentent, ce n’est point là le chemin du salut : mieux vaut une douce chanson, un son de pipeau rustique, un conte pour endormir les petits enfants sans frayeur et sans souffrance […]. Prêcher l’union quand on s’égorge, c’est crier dans le désert. Il est des temps où les âmes sont si agitées qu’elles sont sourdes à toute exhortation directe. Depuis ces journées de juin dont les événements actuels[[Le coup d’État du 2 décembre 1851.]] sont l’inévitable conséquence, l’auteur du conte qu’on va lire s’est imposé la tâche d’être aimable, dût-il en mourir de chagrin. »

Mais alors que nombre de ses contemporains renoncent à l’espoir d’une société plus juste et plus humaine (comme les poètes parnassiens qui cherchent à s’évader dans les légendes antiques), cette résignation apparente s’associe chez George Sand à la conviction qu’il faut, pour atteindre une société meilleure, passer par un long travail sur les esprits et par une transformation de la nature humaine. « Idéal régressif ? Idéal rétréci plutôt, et le seul que permet de nourrir la terrible épreuve traversée par la France », écrit Marie-Claire Bancquart dans sa préface aux Maîtres sonneurs[[Folio n°1139.]]. Dans une lettre à l’éditeur Hetzel du 21 décembre 1851, Sand explique que la population paysanne s’est divisée entre une partie « paisible et sans haine », mais « d’une ignorance et d’une apathie profondes », et une partie « active et intelligente », mais « haineuse et passionnée ». La révolution sociale sera achevée quand les deux parties auront changé, la paisible devenant intelligente et active, la haineuse devenant généreuse, les nobles et les bourgeois devenant aussi meilleurs. Il faut avancer au rythme de la nature, que Sand retrouve en s’installant à Nohant après 1848.

L’évolution de sa pensée politique se lit dans ses romans. Déjà dans La Petite Fadette, le récit ne se termine plus par l’union des riches aux pauvres, mais par l’arrivée d’un heureux héritage qui permet à la pauvre Fadette de s’unir au sage Landry. Tout l’art de Fadette est d’amener les gens à se transformer. De même, ce ne sont plus les classes sociales, mais les caractères, qui s’opposent dans les formidables et peu connus Maîtres sonneurs de 1853. Les personnages du roman qui acceptent de changer au contact des autres parviennent à trouver le bonheur. Joset, le musicien issu du peuple, garde son état brut d’origine et en meurt.

Victor Hugo sur son île…

Sand ne se fait pas pour autant l’alliée de Napoléon III, qu’elle a connu avant son élection. Elle garde une distance prudente avec l’empereur.

Hugo et le journal de ses fils, L’Événement, soutiennent Louis-Napoléon Bonaparte jusqu’à la fin 1849. Puis c’est le revirement à gauche. Le discours de Hugo contre la misère à l’Assemblée le 9 juillet le discrédite définitivement aux yeux du « parti de l’Ordre ».

Lors du coup d’État de décembre 1851, il est prêt à se faire tuer pour défendre la République. Son exil à Bruxelles puis dans les îles anglo-normandes lui permet d’échapper totalement à la censure impériale. Il écrit Les Misérables entre 1845 et 1848, puis reprend et termine le manuscrit en 1860-1861.

Il est élu député en février 1871 et sénateur en 1876. Dans les années 1870, bien que l’imagerie officielle en ait fait le poète officiel de la IIIe République, il mène contre le pouvoir en place ses combats contre la peine de mort, pour l’amnistie des Communards, pour l’instruction publique, pour les droits de la femme…

Il s’éteint en 1885, neuf ans après George Sand.

Si tous deux ont fait aux pauvres une grande place dans leur œuvre et dans leur engagement politique, chacun l’a fait à sa manière. Hugo avec éloquence, menant ses combats haut et fort depuis son île puis de retour à Paris à partir de 1870. Sand en mêlant d’abord totalement ses convictions socialistes à son œuvre, puis en mettant en retrait les premières pour se recentrer sur son rôle d’artiste : transformer les cœurs et les esprits.

Tous deux ont en tout cas contribué à engager bon nombre de leurs lecteurs dans le refus de la misère.

Article publié dans la revue Quart Monde|Site de la revue Quart Monde, revue trimestrielle du mouvement ATD Quart Monde, dans son numéro 198 de 2006 : Littérature et pauvreté : quelles rencontres ?