« J’ai entendu dire aux pauvres : travaillez ! Je n’ai pas vu que cela leur donnât de l’ouvrage quand il n’y en a pas. Plus la propriété est divisée autour de nous, c’est-à-dire plus il y a de gens un peu aisés, plus ceux qui n’ont rien deviennent inutiles, et, on a beau dire, je vois bien que c’est toujours le plus grand nombre. […] Voilà donc où nous en sommes réduits ; c’est à demander ce que nous allons devenir, à des gens qui ne veulent pas nous répondre, et qui trouvent même insolent que nous osions leur faire cette question-là. »

Lettre d’un paysan de la Vallée noire, publiée en octobre 1844 par L’Éclaireur de l’Indre, journal créé par Sand en 1843. Citée par Jean-Denys Phillipe dans Traits pour traits.

« J’ai la haine de la propriété territoriale. Je m’attache tout au plus à la maison et au jardin. Le champ, la plaine, la bruyère, tout ce qui est plat m’assomme, surtout quand ce plat m’appartient, quand je me dis que c’est à moi, que je suis forcée de l’avoir, de le garder, de le faire entourer d’épines et d’en faire sortir le troupeau du pauvre, sous peine d’être pauvre à mon tour […]. »

George Sand, citée par André Maurois, Lélia ou la vie de George Sand.

Encore une révolution qui amène un régime impérial ! Après 1789, le premier Empire. Après 1848, le second…

Et une révolution qui met les écrivains au premier rang : on y voit un Lamartine enfanter la République contre les royalistes et les socialistes ; une George Sand plus socialiste que les socialistes ; Tocqueville, Quinet, Lamennais et Hugo sont élus députés (mais pas Vigny).

D’autres sont aussi présents, mais plus discrets : Baudelaire (il faut être Baudelaire pour voir dans les insurgés de juin 1848 des frères et des sœurs, et non des êtres qui inspirent tantôt la pitié, tantôt la peur. Mais son engagement politique ne durera pas), fusil à la main le 24 février au carrefour de Buci, essaie d’entraîner quelques hommes dans une expédition punitive contre son beau-père honni, le général Aupick… Son bref élan révolutionnaire lui donnera le temps de créer un journal qui vivra deux numéros…

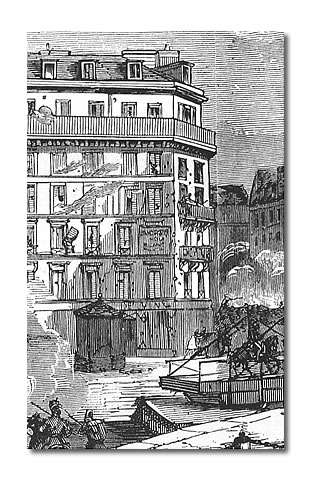

Flaubert débarque dans la capitale le 23 février, s’engage dans la garde nationale le lendemain et court les rues avec Maxime du Camp (la conduite de ce dernier, blessé en juin 1848, lui vaudra la désapprobation de Flaubert et la Légion d’honneur), assistant horrifié à la mise à sac du palais des Tuileries et photographiant en esprit des scènes qui feront l’arrière-plan de L’Éducation sentimentale ; Sainte-Beuve se cache – toute cette violence l’effraie ; Dumas est dans la rue, comme dix-huit ans auparavant ; Chateaubriand, c’en est trop, décède le 4 juillet ; Ponson du Terrail est un garde national opposé aux révolutionnaires, etc.

Jules Verne, lui, arrive après la bataille : en juillet, pour passer des examens de droit. Il observe alors sur les façades les traces des balles et des boulets, en spectateur désabusé et pas vraiment enthousiaste.

La révolution de février 1848 naît d’une grande lassitude, d’un banquet interdit et de coups de feu sur le boulevard des Capucines. Celle de juin 1848, par contre, même si elle ne dure que quatre jours, est un terrible déchargement de colère.

En 1830, les républicains avaient encore trop frais à l’esprit les excès sanglants de la première République (1792-1804) et préférèrent un Louis-Philippe à une seconde expérience démocratique. En février 1848, ils s’y lancent à la dernière minute, et seulement pour quelques mois, les élections d’avril 1848 – premières élections au suffrage universel direct en France – ramenant à la Chambre une majorité conservatrice qui va paver la voie à l’Empire.

___

1847 lance la vogue des « banquets républicains » qui tentent de rompre la grisaille du règne de Louis-Philippe – le 9 juillet 1847, le premier de ces banquets se déroule au Nouveau Tivoli ou bal du Château-rouge, situé sur des terrains qui seraient encadrés aujourd’hui par les rues Ramey, Christiani, des Poissonniers et Doudeauville, autour du métro Château-rouge. Nous retrouverons le Château-rouge en mars 1871… La situation économique n’est pas florissante et Guizot, chef du gouvernement, se refuse à toute réforme.

Le 22 février 1848, un défilé de la Madeleine à Chaillot et un grand banquet doivent clore la série des soixante-dix banquets qui ont eu lieu partout en France. Cette manifestation est interdite par le pouvoir, mais Lamartine déclare qu’il s’y rendra tout de même. Ledru-Rollin, leader républicain et grand animateur de ces banquets, et Louis Blanc, leader socialiste, craignent l’affrontement et se désistent la veille au soir. Mais il est trop tard pour annuler l’événement.

Des étudiants et des ouvriers se retrouvent donc devant l’église de la Madeleine, sous la pluie, le matin du 22. Un défilé se forme, qui décide de se rendre à la Chambre des députés. Des accrochages se produisent sur les boulevards, au Châtelet, aux Champs-Élysées. Quelques barricades s’élèvent mais la ville reste calme.

Le 23, le gouvernement déploie l’armée et la garde nationale, qui s’opposera peu aux insurgés. Composée de bourgeois plutôt hostiles au pouvoir, qui n’ont pas le droit de vote, elle penche davantage du côté des républicains modérés.

Prenant acte du mécontentement populaire manifesté la veille, le roi renvoie Guizot et le remplace par le comte Molé. La foule redescend dans la rue, cette fois pour manifester sa joie. Mais un coup de feu tiré le soir boulevard des Capucines par un soldat déclenche une panique qui fait plusieurs morts.

« On ne peut ni ne doit admettre la justice des lois qui régissent aujourd’hui la propriété. Je ne crois pas qu’elles puissent être anéanties d’une manière durable et utile par un bouleversement subit et violent. Il est assez démontré que le partage des biens constituerait un état de lutte effroyable et sans issue, si ce n’est l’établissement d’une nouvelle caste de gros propriétaires dévorant les petits, ou une stagnation d’égoïsmes complètement barbares. Ma raison ne peut admettre autre chose qu’une série de modifications successives amenant les hommes, sans contrainte et par la démonstration de leurs propres intérêts, à une solidarité générale dont la forme absolue est encore impossible à définir. […] C’est tout simple: l’homme ne peut que proposer; c’est l’avenir qui dispose. »

George Sand, Histoire de ma vie.

L’humanité qui souffre, ce n’est pas nous, les hommes de lettres ; ce n’est pas moi, qui ne connais (malheureusement pour moi peut-être) ni la faim ni la misère ; ce n’est pas même vous, mon cher poète, qui trouverez dans votre gloire et dans la reconnaissance de vos frères une haute récompense de vos maux personnels ; c’est le peuple, le peuple ignorant, le peuple abandonné, plein de fougueuses passions qu’on excite dans le mauvais sens, ou qu’on refoule, sans respect de cette force que Dieu ne lui a pourtant pas donnée pour rien.

George Sand, correspondance, 23 juin 1842.

Aussitôt, de nouvelles barricades s’élèvent. Il y en aura jusqu’à 1500.

Dumas, qui participe depuis 1847 à la campagne des banquets et a assisté à l’hécatombe des Capucines, court revêtir son uniforme de commandant de la garde nationale. Il encourage les manifestants à marcher à nouveau sur le ministère des Affaires étrangères où réside Guizot (situé sur le boulevard des Capucines, entre la rue des Capucines et l’avenue de l’Opéra).

Louis-Philippe demande au maréchal Bugeaud de mater la rébellion. Au milieu de la journée du 24, une foule s’empare de l’Hôtel de Ville, encouragée par des sociétés secrètes révolutionnaires davantage que par les chefs socialistes (Blanqui et Barbès sont emprisonnés depuis leur tentative d’insurrection en 1839).

Devant le tour que prennent les choses et se souvenant des événements qui, dix-huit ans plus tôt, l’ont porté au pouvoir, le roi abdique en début d’après-midi en faveur de son petit-fils.

Mais Lamartine le prend de court. Resté à son domicile du 82 rue de l’Université depuis le 22, il se rend à la Chambre lorsque Louis-Philippe se démet. Député depuis 1833, favorable à la régence en 1842, Lamartine s’interroge, et les députés avec lui : la France est-elle mûre pour la République ? Pour barrer la voie aux socialistes et aux « rouges », il décide de se prononcer avec éclat contre la régence de la duchesse d’Orléans (qui serait à ses yeux « la Fronde du peuple, la Fronde avec l’élément populaire, communiste, socialiste de plus »), pour le suffrage universel et pour la République, et propose aux députés un gouvernement provisoire qui exclut les socialistes. Suivis par une foule de manifestants, Lamartine et le futur gouvernement provisoire gagnent l’Hôtel de Ville. La deuxième République y est proclamée dans la nuit. La foule rassemblée obtient la nomination au gouvernement provisoire de deux nouveaux membres : le socialiste Louis Blanc et un ouvrier, Albert. En sont donc membres : Dupont de l’Eure (président), Lamartine (ministre des Affaires étrangères), Alexandre Marie (Travaux publics), Ledru-Rollin (Intérieur), Louis Garnier-Pagès (Finances), l’astronome François Arago (Marine et Colonies), Ferdinand Flocon (Agriculture et Commerce), Isaac Crémieux (Justice), Armand Marrast, Louis Blanc et Alexandre Albert.

« Pour la première fois dans mes foyers depuis vendredi 23 ; notre bataillon n’a point cueilli de lauriers. Notre compagnie n’a eu qu’une barricade de 18 pouces de haut à enlever et nous n’avons pas tiré un seul coup de fusil. Cependant un brave officier de la ligne qui nous commandait y a reçu un coup de baïonnette dont il est bien malade. Voilà pour nos exploits. »

Prosper Mérimée. Correspondance. 28 juin 1848.

« Les Parisiens ne font jamais de révolution en hiver. »

Le roi Louis-Philippe, lors des premiers incidents de février 1848.

La Chambre des Députés est dissoute et il est interdit à celle des Pairs de se réunir.

Louis Blanc lance des Ateliers nationaux censés redonner du travail aux chômeurs, mais qui n’auront jamais, dans leur courte vie, les moyens de leur ambition. En effet, les projets de Blanc de créer avec les chômeurs des entreprises contrôlées par l’État ne verront jamais le jour. Les entrepreneurs craignent la concurrence et s’y opposent, ralliant Lamartine (et apparemment Hugo) à leur position.

Une multitude de journaux et clubs républicains voient alors le jour, touchant un public où les bourgeois se mêlent parfois aux ouvriers. Raspail fonde ainsi le journal et le club L’Ami du peuple. Blanqui et Barbés, libérés, créent le leur.

Cette période de réconciliation des classes et d’euphorie nationale dure jusqu’en avril.

Louis Blanc et l’extrême gauche organisent le 16 avril une manifestation pour repousser la date des élections, sans succès. Pour les socialistes, ces élections arrivent trop tôt, sans que le temps ait permis d’éduquer politiquement la population, en particulier en zone rurale.

Lamartine lance aussitôt sur la place de l’Hôtel de ville une contre manifestation victorieuse du gouvernement provisoire et de la garde nationale.

Ces élections de l’Assemblée constituante le 23 avril connaissent un taux de participation de 84% ! C’est la première fois que tous les hommes votent vraiment en France.

Elles amènent au Palais Bourbon cinq cents républicains modérés (dont Lamartine, Tocqueville, Lamennais, Quinet), trois cents royalistes et cent républicains de gauche (dont Barbès et Blanc, mais pas Blanqui ni Raspail). C’est une chambre qui se méfie des ouvriers parisiens.

« Depuis soixante ans, la France allait en fait de gouvernements de mal en pis. Napoléon lui avait donné un despotisme oint de suie de poudre, mais scintillant de gloire ; la France lui pardonna. La Restauration lui avait ramené le privilège et les coups de cravache des gentilshommes ; mais elle était franche d’allures et sans hypocrisie ; quelques domestiques fidèles la suivirent sur la terre d’exil. L’infâme gouvernement qui vient de tomber voulut tenter sur la nation l’astuce, l’hypocrisie, la cupidité et toutes les basses passions ; un croc-en-jambe du Peuple a suffi pour le jeter dans la boue. »

Charles Baudelaire. Le Salut public, 27 février 1848.

« Vive la république ! Quel rêve, quel enthousiasme, et en même temps quelle tenue, quel ordre à Paris ! J’en arrive, j’y ai couru, j’ai vu s’ouvrir les dernières barricades sous mes pieds, j’ai vu le peuple grand, sublime, naïf et généreux, […] Que tout ce qui vous entoure ait courage et confiance. La république est conquise, elle est assurée, nous y périrons tous plutôt que la lâcher. »

George Sand. Lettre à Charles Poncy, 8 mars 1848.

Une manifestation ouvrière contre la suppression pressentie des Ateliers nationaux est matée dans la violence à Rouen. La République fait tirer sur le peuple (voir Pierre Lepape, Le pays de la littérature, chapitre Flaubert et Baudelaire contre la rhétorique de l’illusion.

En attendant qu’une Constitution ne voie le jour, l’assemblée élit le 10 mai une « Commission exécutive » modérée, composée de Arago, Garnier-Pagès, Marie, Lamartine et Ledru-Rollin. Exit Louis Blanc et Albert. Le symbole est clair.

Une grande manifestation de soutien à la Pologne, menée depuis la Bastille par Barbès, Raspail, Blanqui, arrive au Palais Bourbon le 15 mai et envahit la Chambre. Le gouvernement de Lamartine refuse en effet de prêter main forte aux insurgés qui se sont levés, en Italie, en Pologne et en Allemagne, dans le sillon de février. Français et Polonais avaient fraternisé pendant les guerres napoléoniennes. Pour les orateurs des clubs révolutionnaires, le sujet de la Pologne est plus porteur que de s’attaquer à une Chambre qui, même si elle est modérée, a été élue au suffrage universel.

Le 15 mai, Blanqui et Barbès s’expriment donc devant des députés sur le qui-vive. Huber, un agent provocateur, en appelle à la dissolution de l’Assemblée. Les gardes nationaux dispersent les manifestants. Albert, Barbès, Raspail et Blanqui sont arrêtés. Louis Blanc s’enfuit en Angleterre. « Ainsi, le résultat le plus clair de cette journée est de priver le prolétariat parisien de ses chefs au moment même où il va en avoir le plus besoin » (Eric Hazan, L’Invention de Paris, Points-Seuil n°1267, page 351. Hazan note également que Tocqueville, dans ses Souvenirs, dépeint Blanqui avec une haine qui révèle son profond mépris pour le peuple, d’habitude masqué par un style châtié).

Des élections complémentaires ont lieu le 4 juin pour remplacer des députés élus dans plusieurs départements. Raspail se porte candidat depuis le donjon de Vincennes où il est emprisonné. Il est battu, mais entrent à la Chambre Hugo, Pierre Leroux, Proudhon et un certain Louis Bonaparte.

« Ce serait un bien commun, grâce au ciel, que de déclarer notre révolution non pas seulement politique mais sociale. Le socialisme est le but, la république est le moyen, telle est la devise des esprits les plus avancés et en même temps les plus sages. »

George Sand, article dans La Cause du peuple n°3, 23 avril 1848.

« J’y ai vu une foule d’hommes troubler le pays pour se grandir ; c’est la perversité courante ; mais [Lamartine] est le seul, je crois, qui m’ait semblé toujours prêt à bouleverser le monde pour se distraire. »

Alexis de Tocqueville, Souvenirs.

Terrifiés par cette manifestation avortée et inquiets de l’agitation populaire, les députés réagissent vite. Républicains, royalistes et la plus grande partie des socialistes (à l’exception notable de Pierre Leroux) sont d’accord : il faut éliminer les « rouges ». Le héros de février prend l’initiative. Lamartine fait interdire les attroupements et demande le renforcement de la garde nationale. « Je ne veux pas assumer sur mon nom la responsabilité d’une situation de faiblesse, et de désarmement de la société qui pourrait dégénérer en anarchie » (Lamartine, Histoire de la révolution de 1848). Comme on ne peut plus être sûr de la garde nationale, on crée un nouveau corps, la garde mobile, recrutée dans le prolétariat. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, elle sera des plus efficaces dans la répression des journées de juin, emportant souvent des barricades que l’armée ne pouvait que contenir (« Si la garde mobile avait passé à l’insurrection, comme on l’appréhendait, il est à peu près sûr que la victoire y eût passé avec elle ». Daniel Stern, Histoire de la Révolution de 1848. La Garde nationale mobile du ministère de l’Intérieur, créée fin février 1848, se recrutait dans une population jeune (à partir de 16 ans), relativement pauvre, et de préférence parmi les provinciaux, pour éviter toute fraternisation avec les ouvriers parisiens).

« Lorsque les citoyens, par la misère aigris,

Fils de la même France et du même Paris,

S’égorgent ; quand, sinistre, et soudain apparue,

La morne barricade au coin de chaque rue

Monte et vomit la mort de partout à la fois,

Tu dois y courir seul et désarmé ; tu dois

[…]

Parler, prier, sauver les faibles et les forts,

Sourire à la mitraille et pleurer sur les morts ;

Puis remonter tranquille à ta place isolée,

Et là, défendre, au sein de l’ardente assemblée,

Et ceux qu’on veut proscrire et ceux qu’on croit juger. »

Ce que le poète se disait en 1848, Châtiments, IV, II.

« J’ai toujours remarqué que les gens qui perdent le plus aisément la tête et qui se montrent d’ordinaire les plus faibles dans les jours de révolution sont les gens de guerre ».

Alexis de Tocqueville dans ses Souvenirs, à propos du général Bedeau, un des officiers menant la répression en juin 1848.

La Chambre décide le 21 juin de supprimer les Ateliers nationaux – suppression demandée la veille par la voix du député Victor Hugo –, qui ne font à leurs yeux qu’encourager l’agitation. Les ouvriers de 17 à 25 ans doivent soit s’enrôler dans l’armée (qui fait la guerre en Algérie), et les plus âgés doivent partir en province effectuer des travaux de terrassement.

Ils redescendent dans la rue exactement cinq mois après le 23 février. Le 23 juin au matin, partant de la place du Panthéon où ils viennent depuis février toucher la paie des Ateliers, ils remontent leurs barricades dans différents quartiers.

À la différence de février 1848, de 1830 et de 1789, il ne s’agit donc pas d’une révolte contre le régime – les bourgeois et le peuple contre la monarchie et l’aristocratie –, puisque celui-ci est déjà républicain. C’est une révolte contre son fonctionnement : les ouvriers contre la bourgeoisie et le pouvoir. La révolution sociale succède à la politique. Cette masse révolutionnaire inspire du dégoût aux républicains, y compris à Lamartine et Arago – qui dirigent bientôt, à cheval, une partie des troupes –, Hugo, Quinet, Dumas, Balzac, Tocqueville et Flaubert ; même Ledru-Rollin et Louis Blanc se désolidarisent des émeutiers. Les républicains voient dans les révoltés de juin une menace pour la République. Le peuple misérable sort de ses ruelles et de ses caves et remplace l’image qu’ils se faisaient du « bon pauvre ». L’instinct de classe prend chez la plupart des républicains le dessus sur les idées généreuses. Juin 1848 sonne le glas de l’alliance de 1789 entre le peuple et les bourgeois.

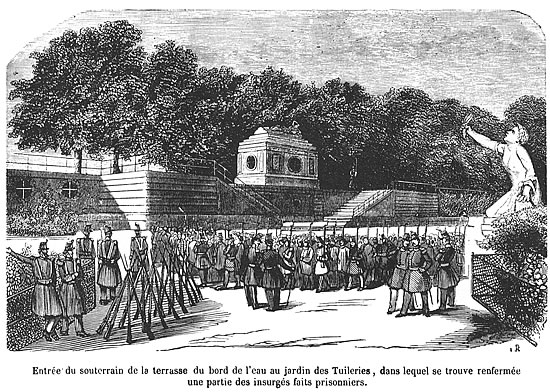

La répression est brutale à partir du 25 juin : exécutions sommaires dans les rues, les casernes, les prisons, au jardin du Luxembourg, à l’Hôtel de ville. Le coup de fusil du père Roque tiré sans sommation dans les geôles du quai des Tuileries (L’Éducation sentimentale) est le symbole du sort qui attend les insurgés qui croient à la promesse de Cavaignac d’avoir la vie sauve s’ils se rendent.

Alors que les insurgés semblent prêts de l’emporter, l’Assemblée a en effet destitué la Commission exécutive, fait décréter le 24 l’état de siège et donné pleins pouvoirs au général Eugène Cavaignac, républicain comme son frère Godefroy. Les combats de cette journée sont d’une grande violence. Qui, des insurgés ou du pouvoir, est du « vrai » côté de la République ? Grande question qui hantera Hugo, Dussardier (L’Éducation sentimentale) et de nombreux protagonistes qui ont combattu les insurgés.

Des renforts ayant eu le temps de parvenir de province, l’armée, aidée de la garde nationale et de la garde mobile, prend définitivement le dessus le 25 juin. L’ordre est rétabli, au prix de quelques milliers de morts et de déportés chez les insurgés.

Rares sont les républicains ou les socialistes qui protestent publiquement contre la répression, exceptés Proudhon, Pierre Leroux, Victor Considérant et Lamennais. Charles Delescluze, que l’on retrouvera en mai 1871, prend également le parti des révoltés de juin.

Éric Hazan souligne que même la Commune de 1871, abhorrée pourtant par la plus grande partie de l’intelligentsia, a été mieux comprise et soutenue que la révolution de juin 1848 : « il y avait avec [les communards] toute une bohème littéraire et artistique – Courbet et Vallès n’étaient pas des cas isolés – et des personnages très sérieux, des savants comme Flourens, comme Élisée Reclus. Il y avait des étrangers, garibaldiens, polonais, allemands. Il y avait des républicains qui avaient rompu avec les leurs comme Delescluze […]. Rien de tel en Juin » (L’Invention de Paris, page 381).

« Ce qui fait l’avenir de la République, c’est justement ceci, qu’il lui reste beaucoup à faire dans l’avenir. Laissez-la donc d’abord être République bourgeoise ; puis, avec l’aide des années, elle deviendra République démocratique ; puis, avec l’aide des siècles, elle deviendra République sociale. »

Alexandre Dumas. L’Événement, 7 août 1848.

« La politique doit être impitoyable pour que les États soient sûrs et je vous avoue qu’en voyant ce que je viens de voir, j’approuve, comme toujours, […] les façons du pouvoir absolu. »

Honoré de Balzac, Lettres à l’étrangère, fin juin 1848.

Cavaignac conserve le pouvoir exécutif jusqu’à l’élection présidentielle. L’Assemblée met sur pied un contrôle des clubs et des journaux. La journée de travail, qui était de dix heures à Paris et onze en Province, repasse à douze.

Raspail, toujours prisonnier politique à Vincennes, est finalement élu député aux élections complémentaires de septembre, mais le tribunal lui interdit de quitter son cachot.À la surprise de tous, Louis Napoléon Bonaparte – un des députés les plus maladroits de l’Assemblée – est élu président de la République en décembre 1848, devant Cavaignac, Ledru-Rollin, Raspail, Lamartine et Changarnier.

Ce « crétin qu’on mènera » (dixit Thiers) a su trouver l’appui du Parti de l’Ordre, mélange de légitimistes et d’orléanistes basé rue de Poitiers, dont Thiers, Tocqueville, Hugo, etc. font partie. L’opinion, ayant oublié la dictature du Premier Empire et fait de l’oncle un personnage mythique, voit en « Poléon », le neveu, celui qui est capable de protéger les petits possédants, de réduire les impôts républicains et de remettre de l’ordre dans l’anarchie que vient de vivre la République.

Lamartine est battu aux élections législatives de mai 1849. Il sera réélu quelques mois plus tard. L’Assemblée est conservatrice, le président est neveu d’un empereur. Mais l’Histoire ne va pourtant pas s’arrêter là.

Afin de conserver un pouvoir auquel la Constitution lui interdit de prétendre une seconde fois, Bonaparte s’en emparera grâce à un coup d’État le 2 décembre 1851.

L’Éducation sentimentale (1869) du pas très révolté Flaubert est une grande fresque qui promène ses héros dans le Paris des années 1840 à 1867. C’est la révolution vue par le petit bout de la lorgnette, le bout bourgeois, mais avec l’œil et la plume d’un grand artiste dont l’intention est de montrer que le progrès de l’humanité est une illusion, et l’Histoire un éternel recommencement.

[Si la réaction gagnait les élections], il n’y aurait qu’une voie de salut pour le peuple qui a fait les barricades, ce serait de manifester une seconde foi sa volonté et d’ajourner les décisions d’une fausse représentation nationale. Ce remède extrême, déplorable, la France voudrait-elle forcer Paris à y recourir ? À Dieu ne plaise ! »

George Sand invitant, dans le Bulletin de la République du 15 avril 1848, à ne pas respecter le résultat des futures premières élections au suffrage universel…

« J’ai écrit ces notes [Choses vues], très consciencieuses du reste, dans les premiers mois de 1848. […] J’observais cela dans un étrange état d’esprit, comprenant peu cette révolution et craignant qu’elle ne tuât la liberté. Plus tard, la révolution s’est faite en moi-même ; les hommes ont cessé de me masquer les principes. »

Victor Hugo. Choses vues.

Flaubert réussit dans son roman à mélanger la grande Histoire et son histoire à lui, celle qui a changé sa vie : sa rencontre à Trouville en 1836 (il a quinze ans) avec une inconnue, Élisa Schlésinger, vingt-six ans, belle comme une sirène, apparemment inconsciente des sentiments qu’elle inspire au jeune homme. Après quelques jours de promenades à trois sur la plage – Gustave, Élisa et son mari –, c’est la fin des vacances, chacun retourne chez soi, et c’est parti pour un amour qui restera platonique jusqu’à la mort. Avant cela, une dernière rencontre permet à Élisa-Marie Arnoux d’avouer son amour et de remettre à Frédéric-Gustave une mèche de cheveux blancs. Ainsi, cette Éducation sentimentale finit bien mal dans le roman comme dans la vie de Flaubert : Frédéric ne parvient pas à conquérir Marie Arnoux, alors même qu’elle n’attendait que lui.

Et la Révolution dans tout cela ?

Tel qu’il se comporte dans le roman, Frédéric, « homme de toutes les faiblesses », n’est pas plus révolutionnaire que son créateur : « Les tambours battaient la charge. Des cris aigus, des hourras de triomphe s’élevaient. Un remous continuel faisait osciller la multitude. Frédéric, pris entre deux masses profondes, ne bougeait pas, fasciné d’ailleurs et s’amusant extrêmement. Les blessés qui tombaient, les morts étendus n’avaient pas l’air de vrais blessés, de vrais morts. Il lui semblait assister à un spectacle ». En fait, les journées d’émeute de février sont pour lui celles où il est repoussé une première fois par Marie Arnoux, qu’il parvenait tout juste à conquérir. Lorsque celles de juin s’annoncent, il décide simplement de partir à Fontainebleau avec Rosanette, dite la Maréchale, à qui il fera un enfant. Et lorsque le coup d’État du 2 décembre 1851 a lieu, il n’y accorde aucune attention, tant ses démêlés sentimentaux le préoccupent. Bref, alors que le héros balzacien, de rien, veut parvenir à tout, Frédéric Moreau, de tout, parvient à pas grand chose et s’en contente.

Aux différents personnages du roman (outre les personnages historiques que l’on croise), on peut associer des êtres de chair et d’os : outre Flaubert et Maxime du Camp dans Frédéric Moreau et Élisa Schlésinger dans Marie Arnoux, on reconnaît ainsi Maurice Schlésinger dans Jacques Arnoux, Mme Delessert – maîtresse de Du Camp et de Mérimée – dans Mme Dambreuse, Du Camp et Bouilhet dans Deslauriers, Mme Pradier dans Rosanette et La Vatnaz.

Comme plus tard dans Bouvard et Pécuchet, Flaubert se moque de la grandiloquence des révolutionnaires (« Leurs discours passagers flattent avec étude / La foule qui les presse et qui leur bat des mains », écrit Vigny dans La Maison du berger). À ses yeux, République égale démagogie et abaissement des « élus » au niveau du peuple. Il en donne quelques aperçus dans le roman, par exemple lorsqu’il décrit l’ambiance d’un club révolutionnaire (3ème partie, chapitre 1).

Frédéric [ouvrit] un billet de Deslauriers. « Mon vieux. La poire [allusion à la forme de la tête de Louis-Philippe] est mûre. Selon ta promesse, nous comptons sur toi. On se réunit demain au petit jour, place du Panthéon. Entre au café Soufflot. II faut que je te parle avant la manifestation. »

Gustave Flaubert, L’Éducation sentimentale, 2e partie, chap. VI.

« En monarchie, l’insurrection est un pas en avant ; en république, c’est un pas en arrière. »

Victor Hugo. Paris et Rome.

Voici donc, dans ce Paris encore pré-haussmannien, trois itinéraires pour comprendre les soulèvements de 1848, aller des clubs révolutionnaires aux couloirs du nouveau pouvoir, en passant par les salles de rédaction des journaux républicains et socialistes, les demeures, cafés et autres lieux fréquentés par les héros, réels ou fictifs, des deux insurrections :

– 539,

– 540,

– 538.

Sources :

– 1848, Une Révolution du discours,

– les Voix de la liberté, Michel Winock, Seuil,

– Ces Imbéciles croyants de liberté, Hachette,

– L’Invention de Paris, Eric Hazan,

– Le pays de la littérature, Pierre Lepape.